Reforma Agraria: Jalan Panjang Menuju Kedaulatan Pangan yang Nyata

Ilustrasi

Radarriaunet - Setiap tahun, peringatan Hari Pangan Sedunia seakan menjadi cermin bagi bangsa ini untuk menatap wajah sistem pangannya sendiri — rapuh, timpang, dan masih jauh dari cita-cita kedaulatan. Di tengah klaim surplus dan swasembada, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya: ketimpangan lahan yang akut, ketergantungan impor yang mengkhawatirkan, dan petani kecil yang kian terpinggirkan. Dalam konteks inilah, seruan Serikat Petani Indonesia (SPI) agar pemerintah menegakkan reforma agraria sejati bukan sekadar slogan, melainkan panggilan sejarah.

Kedaulatan Pangan yang Semu

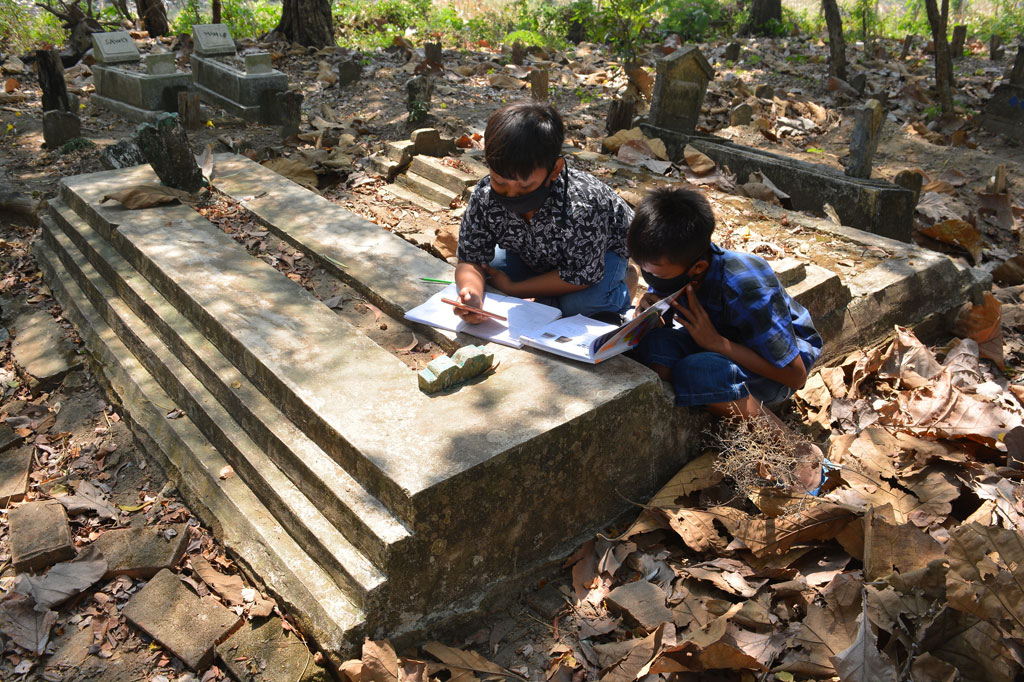

Indonesia adalah negeri agraris yang ironis. Di tanah yang subur dan luas ini, jutaan petani hidup dalam kemiskinan struktural. Menurut Global Hunger Index 2025, Indonesia berada di peringkat ke-70, dengan skor 14,6 — masuk kategori kelaparan sedang. Lebih dari 22% anak balita mengalami stunting, dan 8,6% kekurangan gizi. Artinya, di tengah slogan “lumbung pangan dunia”, kita masih gagal memberi makan anak-anak bangsa sendiri.

Salah satu akar masalahnya adalah ketimpangan penguasaan lahan. Indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,58 — angka yang menggambarkan jurang menganga antara petani gurem dan korporasi raksasa. Lebih dari 16 juta petani di Indonesia menggarap lahan di bawah 0,5 hektare, sementara sebagian kecil elit ekonomi menguasai jutaan hektare untuk kepentingan ekspor, food estate, atau perkebunan monokultur.

Reforma agraria yang sejatinya dimandatkan dalam UUPA 1960 telah lama direduksi menjadi sekadar program administratif — bukan gerakan sosial-politik untuk menata ulang struktur agraria yang timpang. Akibatnya, petani kecil tetap menjadi buruh di tanahnya sendiri, dan kedaulatan pangan tetap menjadi mimpi yang tak tersentuh.

Ketergantungan Impor: Simbol Lemahnya Kedaulatan

Masalah pangan di Indonesia bukan hanya soal produksi, melainkan ketergantungan sistemik terhadap pasar global. BPS mencatat, impor beras mencapai 4,5 juta ton pada 2024 — tertinggi dalam enam tahun terakhir. Impor kedelai bahkan menembus 2,6 juta ton per tahun, sebagian besar dari Amerika Serikat. Padahal, kedelai adalah bahan baku tempe dan tahu — makanan rakyat yang identik dengan Indonesia.

Ketergantungan ini bukan kebetulan, melainkan akibat logis dari sistem pertanian yang diarahkan pada komoditas ekspor dan industrialisasi pangan. Lahan-lahan subur dikonversi untuk sawit, nikel, dan proyek food estate yang banyak dikritik karena tidak berpihak pada petani lokal. Negara tampak lebih sibuk menyiapkan proyek besar ketimbang memastikan kedaulatan pangan di tingkat akar rumput.

Reforma Agraria sebagai Jalan Kedaulatan

Reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah, melainkan transformasi sosial-ekonomi yang menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan pangan. Dalam perspektif SPI, reforma agraria harus berjalan berdampingan dengan sistem pertanian agroekologi — yakni pertanian berkelanjutan yang menghargai ekosistem, kearifan lokal, dan kesejahteraan petani.

Pemerintah sering berdalih bahwa reforma agraria sudah berjalan melalui redistribusi tanah dan sertifikasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa program tersebut masih banyak menyisakan konflik. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, setiap tahun terjadi ratusan konflik agraria baru, dan banyak petani dikriminalisasi karena mempertahankan lahannya. Reforma agraria sejati harus dimulai dari penyelesaian konflik, redistribusi tanah produktif, dan perlindungan hukum bagi petani.

Agenda Politik yang Harus Ditegakkan

SPI secara tegas mengajukan enam tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penyelesaian konflik agraria, revisi regulasi yang tidak pro-petani, hingga pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani. Tuntutan ini bukanlah sekadar daftar administratif, tetapi fondasi bagi arah pembangunan nasional yang berkeadilan.

Khususnya, revisi UU Pangan No. 18 Tahun 2012 dan Perpres No. 62 Tahun 2023 menjadi krusial agar kebijakan pangan tidak lagi dikuasai logika pasar, melainkan berpijak pada hak rakyat atas pangan. Selama orientasi kebijakan masih berpusat pada investasi dan korporasi, sulit berharap sistem pangan Indonesia dapat berdaulat. Negara harus berpihak secara eksplisit pada petani kecil, bukan sekadar menjadi fasilitator bagi kepentingan modal besar.

Pangan Bukan Komoditas, Tapi Hak Asasi

Pangan seharusnya tidak dipandang sebagai komoditas semata, melainkan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ketika harga pangan ditentukan oleh pasar global, dan kebijakan domestik tunduk pada tekanan korporasi multinasional, maka kedaulatan pangan menjadi mustahil tercapai. Karena itu, kedaulatan pangan hanya dapat diwujudkan melalui kemandirian produksi nasional — dari benih, pupuk, hingga distribusi yang dikelola oleh koperasi rakyat, bukan korporasi besar.

Di sinilah pentingnya koperasi tani dan ekonomi berbasis komunitas. Model ini tidak hanya memperkuat posisi tawar petani, tetapi juga memastikan distribusi hasil pertanian yang adil. Koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi instrumen politik rakyat untuk menegakkan kedaulatan pangan dari bawah.

Penutup: Momentum untuk Bangkit

Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025 seharusnya menjadi momentum refleksi dan aksi. Indonesia tidak kekurangan tanah, tenaga, atau sumber daya — yang kita kekurangan adalah kemauan politik untuk menata ulang sistem pangan yang timpang. Selama tanah produktif dikuasai segelintir elit dan kebijakan pangan diarahkan pada kepentingan pasar, maka rakyat akan terus menjadi penonton di negeri agrarisnya sendiri.

Reforma agraria sejati adalah jalan panjang, tapi itu satu-satunya jalan menuju kedaulatan pangan yang nyata. Jika pemerintah sungguh ingin menegakkan kemandirian bangsa, maka langkah pertama yang harus diambil bukan membangun food estate, melainkan mengembalikan tanah kepada petani — karena di tangan merekalah masa depan pangan Indonesia sesungguhnya berada.

Oleh: Margo : Pemerhati Sosial & Pengamat Kebijakan Publik

-

PESAN UNTUK PARA CALON MENTERI DAN PIMPINAN LEMBAGA YANG MEMBIDANGI KEAMANAN NASIONAL

-

Sarkasme Gibran dan Putusan MK: Pemilu Ulang

-

IKN 2028: Bukan Sekadar Pindah Gedung, Melainkan Membangun Ulang Visi Kekuasaan

-

Catatan ITW Evaluasi Mudik 2024

-

Konflik Organisasi Notaris, Pengumuman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Citra Jabatan Notaris

-

NKRI Belum Mewujud Sebagai Wadah dan Alat Bersama Bagi Segenap Anak Bangsa

-

1View

29584Laporan Kekayaan Menonjol Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

-

2View

941Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang, Standar Ganda, dan Pertaruhan Keadilan di Pengadilan Tipikor

-

3View

1762Jasaraharja Putera Gelar Donor Darah Dalam Rangka Road To HUT Ke-32: Wujud Kepedulian untuk Sesama

-

4View

2410MVG Bangun Komunitas Event Terkuat di Indonesia, Pertegas Posisi di JAVME 2025

-

5View

4457Jelang Puncak Mobilitas Nataru, Terminal Kalideres Mulai Lakukan Pengawasan Ketat Armada Bus AKAP

-

6View

5265Jasaraharja Putera Gelar Kegiatan CSR di Kampung Pemulung Lapak Sarmili Bambu Pelangi dalam Road to HUT ke-32

-

7View

7536Kontroversi "Ratu MBG" Sulawesi Selatan: Respons BGN, Dukungan Pejabat, dan Sorotan Publik

-

8View

9345Gugatan Marina Tama: Warga Desak Kantor Presiden dan Kemenhan Turun Tangan, Hentikan Ancaman Pengosongan Ilegal

-

9View

11618Gelar Operasi Zebra 2025, Pakar Apresiasi Kakorlantas Polri Fokus Lindungi Pejalan Kaki: Simbol Moral Rasa Kemanusian

-

10View

1404Pendapatan Triliunan, Namun Tata Kelola Disorot: PLN BAG Didorong Diaudit

-

1View

29584Laporan Kekayaan Menonjol Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

-

2View

941Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang, Standar Ganda, dan Pertaruhan Keadilan di Pengadilan Tipikor

-

3View

1762Jasaraharja Putera Gelar Donor Darah Dalam Rangka Road To HUT Ke-32: Wujud Kepedulian untuk Sesama

-

4View

2410MVG Bangun Komunitas Event Terkuat di Indonesia, Pertegas Posisi di JAVME 2025

-

5View

4457Jelang Puncak Mobilitas Nataru, Terminal Kalideres Mulai Lakukan Pengawasan Ketat Armada Bus AKAP

-

6View

5265Jasaraharja Putera Gelar Kegiatan CSR di Kampung Pemulung Lapak Sarmili Bambu Pelangi dalam Road to HUT ke-32

-

7View

7536Kontroversi "Ratu MBG" Sulawesi Selatan: Respons BGN, Dukungan Pejabat, dan Sorotan Publik

-

8View

9345Gugatan Marina Tama: Warga Desak Kantor Presiden dan Kemenhan Turun Tangan, Hentikan Ancaman Pengosongan Ilegal

-

9View

10621Peringatan Hari Jadi ke-26 Kabupaten Pelalawan: Bersinergi Menuju Pelalawan Menawan

-

10View

10598Pelalawan Melampaui Batas: Magnet Investasi Riau dan Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat

-

Ultimatum Langsung dari Istana: Presiden Prabowo Jamin Perlindungan bagi Pelapor dan Tuntut Hati Nurani Polri-Kejaksaan

-

Satu Tahun Kabinet Merah Putih: Ujian Integritas, Keadilan Ekonomi, dan Jangkauan Program

-

Nasi Goreng Favorit Kepala Negara, Simbol Keseragaman Gizi di Hari Ulang Tahun Presiden Prabowo

-

Pemkab Bengkalis Komitmen Penuh dalam Studi Kelayakan Jembatan Dumai–Melaka: Dorong Konektivitas Regional dan Kesejahteraan Ekonomi

-

DPRD Riau Ungkap Keputusan Pemangkasan TKD 2026 Belum Final, Kemenkeu Prioritaskan Bukti Kinerja Daerah

-

Aksi Protes di Pekanbaru: Ratusan Warga Tuntut Keadilan atas Dugaan Penyerobotan Lahan oleh Mafia Tanah

.jpeg?w=200)