Paradoks Belanja Daerah

Paradoks Belanja Daerah. hrbc

RADARRIAUNET.COM - Kualitas serapan anggaran daerah sedang diuji, lantaran masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang mengendapkan anggarannya di bank-bank umum. Tak pelak pemerintah pusat mengultimatum akan mengeluarkan surat utang untuk daerah-daerah yang serapan belanjanya tidak optimal. Bahkan, di sejumlah kabupaten/kota dan provinsi sudah diterbitkan surat utangnya. Menurut data yang dirilis Kementerian Keuangan, dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih 'menganggur' pada Mei 2016 mencapai Rp246 triliun, dan Juni 2016 turun menjadi Rp214 triliun.

Berdasarkan peringkat 10 besar provinsi yang paling besar memarkirkan dana APBD-nya di bank, urutan teratas diduduki oleh DKI Jakarta (Rp13,9 triliun), kemudian diikuti Jawa Barat (Rp8,08 triliun), Jawa Timur (Rp3,9 triliun), Riau (Rp2,86 triliun), Papua (Rp2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp2,46 Triliun), Kalimantan Timur (Rp1,57 triliun), Banten (Rp1,52 triliun), Bali (Rp1,4 triliun), dan NAD (Rp1,4 triliun).

Pengendapan dana anggaran yang terlalu lama, tentu tidak boleh dipandang remeh. Persoalan krusial yang tidak hanya menyangkut pengalokasian belanja pemda an sich, tapi dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Misalnya, proyek-proyek produktif yang seharusnya dapat menstimulus geliat ekonomi kerakyatan, menjadi terganggu, karena dana yang digunakan untuk mendanai proyek itu belum atau/tidak bisa dicairkan dengan segera.

Tidak efektif

Hal itu mengingat, fungsi APBD sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sehingga penyusunan APBD pun harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, dan disesuaikan dengan keunggulan, karakteristik/kekhasan, dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Di sisi lain, problem itu akan semakin 'runyam' apabila dikaitkan dengan dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang salah satu instrumennya adalah dana alokasi umum (DAU). Menurut UU No 33/2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Interpretasinya, DAU itu tidak boleh disimpan terlalu lama di bank, karena dana itu bersifat block grand. Artinya, penggunaanya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Logikanya, karena DAU itu dikucurkan atas permintaan daerah untuk memenuhi hajatnya di daerah, maka tidak elok jika dana itu diendapkan, dan/atau tidak segera dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan, yang sebelumnya telah diajukan dan disetujui oleh pusat.

Jadi, menurut hemat penulis, mengendapnya dana anggaran belanja daerah, mengindikasikan sejumlah hal penting. Pertama, produktivitas anggaran sangat rendah. Anggaran yang tidak terserap selama satu tahun anggaran, mengindikasikan pemda kurang produktif dalam mengelola dana belanjanya, padahal dalam penyusunan APBD didasarkan atas kinerja, maknanya harus ada relasi antara belanja atau pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan. Sehingga, jika daya serap anggarannya rendah, otomatis kinerja pemerintahannya juga rendah, terutama pertumbuhan ekonomi daerah menjadi rendah.

Kedua, pengelolaan anggaran tidak efisien dan efektif. Dalam konteks penganggaran, efisien dan efektif itu berkaitan dengan penghematan dana (input) yang dikeluarkan oleh pemda, seyogyanya bisa menghasilkan ouput (PDB) yang tinggi. Namun, pengendapan anggaran menjadi paradoks karena dampaknya justru memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan nasional.

Kontraproduktif

Ketiga, rendahnya kreativitas dan inovasi pemda. Parkirnya dana belanja daerah di bank, diduga kuat karena pemda kesulitan menghabiskan anggarannya dalam setahun. "Kesulitan" itu lebih disebabkan oleh para eksekutif di daerah kurang kreatif dan inovatif, baik dalam penyusunan APBD maupun saat mengeksekusi anggaran. Gagasan dan tangan-tangan kreatif-inovatif para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam pembangunan, dalam rangka menggerakkan sektor-sektor produktif masyarakat daerah, sehingga, misalnya UMKM dan ekonomi kreatif di daerah semakin bergeliat.

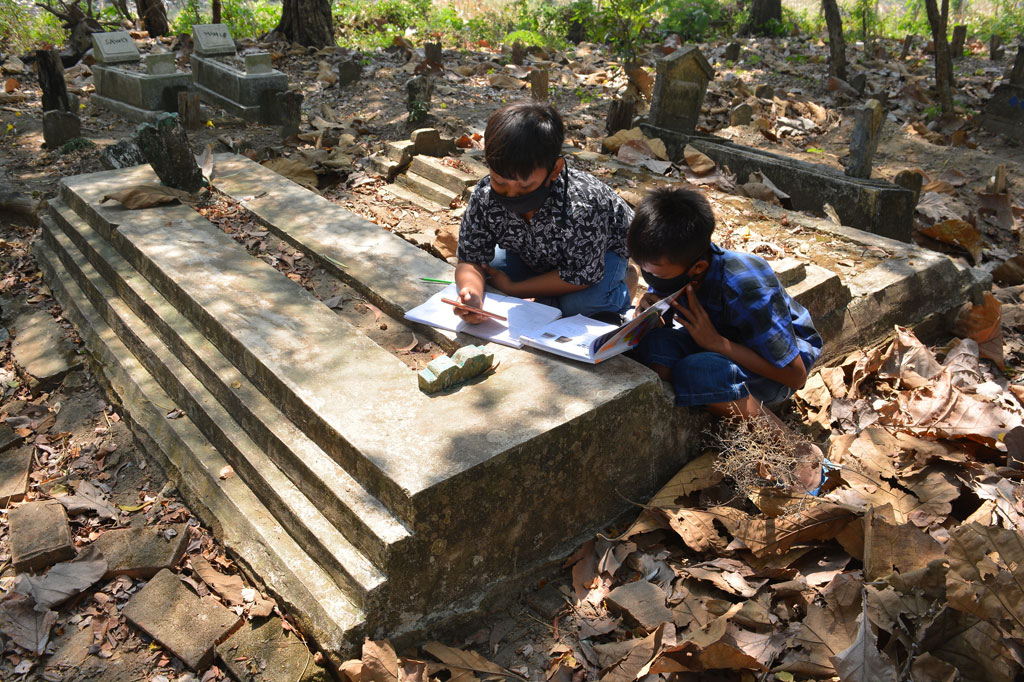

Keempat, APBD tidak pro-poor, pro-job, dan pro-growth. Menurut UU tentang Keuangan Negara, APBD itu salah satunya memiliki fungsi alokasi, artinya daerah harus mengalokasikan pos belanjanya untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang kontraproduktif, pemerintah daerah 'membiarkan' ratusan triliun dana itu menjadi kurang produktif, sehingga menghambat program-progam pengentasan kemiskinan.

Hal itu dibuktikan dengan masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di daerah, justru terjadi hampir bersamaan dengan maraknya fenomena daerah mengendapkan dana belanjanya di bank. Di Jawa Tengah (Jateng), misalnya, angka pengangguran masih relatif tinggi, yakni sekitar 1 juta penduduk. Sementara, kemiskinan sampai Maret 2016 menunjukkan angka yang relatif tinggi, yakni sekitar 1,824 juta jiwa di perkotaan dan 2,682 juta di pedesaan (BPS Jateng, 2016).

Bertepatan dengan refleksi dirgahayu ke-71 Republik Indonesia, kita berharap, ke depan pemda tidak perlu lagi dihantui rasa 'takut korupsi'. Sepanjang anggaran belanja daerah itu dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Oleh Imron Rosyadi

Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta/rol

-

Selamat Datang Pahlawan Olahraga

-

Abaikan Kasus HAM, Jaksa Agung Diadukan ke Komisi Kejaksaan

-

Tolak Dihukum 6 Tahun, Annas Maamun Ajukan Kasasi

-

Diduga Terlibat Kasus Surat Palsu, Pensiunan Disnak Riau Ini Sudah 2 Tahun Jadi DPO Polda

-

Febrie Adriansyah Diduga Terlibat dalam Skandal Bisnis dan Korupsi: Penelusuran Aset dan Perusahaan Mengarah ke Dugaan Tindak Pidana

-

Pengacara Protes Vlog Ahmad Dhani Sebut 'idiot' Diputar di Persidangan

-

1View

13340Laporan Kekayaan Menonjol Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

-

2View

1695Mengurai Benang Kusut Ledakan SMAN 72 — Antara Aksi Personal dan Bayang-bayang Radikalisme ?

-

3View

2285BGN Tutup Pintu Mitra MBG, Dugaan Pungli dan Penyimpangan Anggaran Menguat

-

4View

4137Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK

-

5View

4279Jasaraharja Putera Wujudkan Komitmen ESG Melalui Program Recycle Old Uniform dalam Road to HUT ke-32 Bertema Satunaya

-

6View

5606Ancaman Mutasi dan Kenaikan Fee 100 Persen: KPK Bongkar Pola Extortion Terstruktur Gubernur Riau Abdul Wahid di Proyek Jalan

-

7View

5494Reformasi Total Tata Kelola Musik: Menkumham Wajibkan Kodifikasi Karya demi Keadilan Royalti

-

8View

6040Jasaraharja Putera Raih Penghargaan TOP Human Capital Awards 2025, Komitmen Pengelolaan SDM Unggul dan Berkelanjutan

-

9View

6674Menko Yusril Bedah Dampak Ketimpangan Sosial-Ekonomi Terhadap 'Hukum Tumpul ke Atas

-

10View

8446Kawulo Alit Mendesak Presiden Prabowo: Bersihkan Mafia Pajak dan Bea Cukai! Pengakuan Mengejutkan Menkeu Jadi Pemicu

-

1View

13340Laporan Kekayaan Menonjol Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

-

2View

1695Mengurai Benang Kusut Ledakan SMAN 72 — Antara Aksi Personal dan Bayang-bayang Radikalisme ?

-

3View

2285BGN Tutup Pintu Mitra MBG, Dugaan Pungli dan Penyimpangan Anggaran Menguat

-

4View

4137Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK

-

5View

4279Jasaraharja Putera Wujudkan Komitmen ESG Melalui Program Recycle Old Uniform dalam Road to HUT ke-32 Bertema Satunaya

-

6View

5606Ancaman Mutasi dan Kenaikan Fee 100 Persen: KPK Bongkar Pola Extortion Terstruktur Gubernur Riau Abdul Wahid di Proyek Jalan

-

7View

5494Reformasi Total Tata Kelola Musik: Menkumham Wajibkan Kodifikasi Karya demi Keadilan Royalti

-

8View

6040Jasaraharja Putera Raih Penghargaan TOP Human Capital Awards 2025, Komitmen Pengelolaan SDM Unggul dan Berkelanjutan

-

9View

6674Menko Yusril Bedah Dampak Ketimpangan Sosial-Ekonomi Terhadap 'Hukum Tumpul ke Atas

-

10View

8446Kawulo Alit Mendesak Presiden Prabowo: Bersihkan Mafia Pajak dan Bea Cukai! Pengakuan Mengejutkan Menkeu Jadi Pemicu

-

Ultimatum Langsung dari Istana: Presiden Prabowo Jamin Perlindungan bagi Pelapor dan Tuntut Hati Nurani Polri-Kejaksaan

-

Satu Tahun Kabinet Merah Putih: Ujian Integritas, Keadilan Ekonomi, dan Jangkauan Program

-

Nasi Goreng Favorit Kepala Negara, Simbol Keseragaman Gizi di Hari Ulang Tahun Presiden Prabowo

-

Pemkab Bengkalis Komitmen Penuh dalam Studi Kelayakan Jembatan Dumai–Melaka: Dorong Konektivitas Regional dan Kesejahteraan Ekonomi

-

DPRD Riau Ungkap Keputusan Pemangkasan TKD 2026 Belum Final, Kemenkeu Prioritaskan Bukti Kinerja Daerah

-

Aksi Protes di Pekanbaru: Ratusan Warga Tuntut Keadilan atas Dugaan Penyerobotan Lahan oleh Mafia Tanah

-

Jasaraharja Putera Wujudkan Komitmen ESG Melalui Program Recycle Old Uniform dalam Road to HUT ke-32 Bertema Satunaya

-

Babak Baru Reformasi Fiskal: Mendagri dan Menkeu Kompak Dorong Daerah Mandiri dan Efisien

-

JEBAKAN OBLIGASI? Pengamat Khawatir Danantara Terjebak Investasi Jangka Pendek, Pembangunan Jangka Panjang Terancam Stagnan

.jpeg?w=200)