Ke Mana Arah RUU Permusikan?

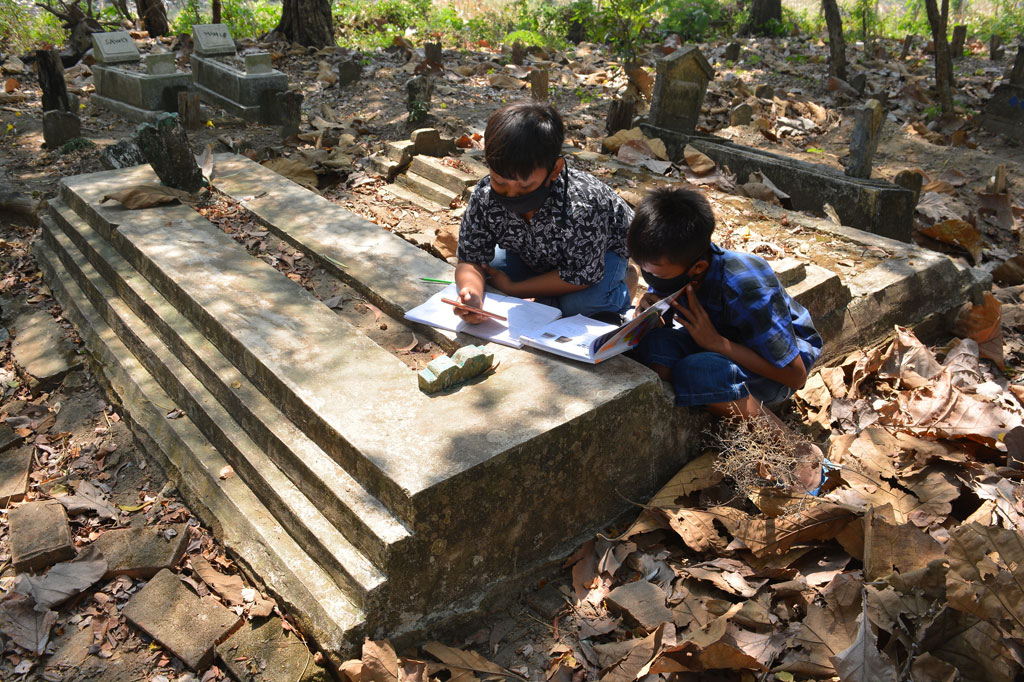

Ilustrasi. cnni pic

Jakarta: Membuka Instagram setelah beberapa hari mengacuhkannya, saya terdiam melihat linimasa yang kesemuanya memuat gambar dengan tulisan serupa: Tolak RUU Permusikan, seperti sitat CNN Indonesia.

Singkat cerita, pemerintah disebut tengah menyusun RUU Permusikan. Tak diketahui dari mana inspirasi inisiatif ini, cukup mengherankan karena bukankah lebih banyak urusan urgen lainnya daripada mengurusi musik?

Bola api mulai bergulir dan tak kelihatan bakal padam dalam waktu dekat. Setelah seminggu, justru bertambah panas dengan musisi-musisi yang bertekad untuk mempertahankan kebebasan dengan aksi turun ke jalan di bulan Maret mendatang. Draf RUU yang beredar membuat kekesalan memuncak, kebanyakan menyoroti isi pasal 5 yang memuat tujuh ayat terkait hal-hal terlarang bagi musisi.

Salah satunya menyebutkan, dalam proses kreasi musisi dilarang mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum, dilarang membuat konten pornografi, dilarang memprovokasi pertentangan antarkelompok, dilarang menodai agama, dilarang membawa pengaruh negatif budaya asing dan dilarang merendahkan harkat serta martabat manusia.

Diskusi yang dihadiri oleh Anang Hermansyah selaku anggota Komisi X DPR RI dan [mantan?] musisi pun berlangsung 'meriah'. Pada Senin awal Februari lalu, Innocentius Syamsul yang diperkenalkan Anang sebagai perwakilan tim yang merumuskan RUU terkait menyatakan, rancangan tersebut masih bisa diubah.

"Ini masih rencana dan kalau ada yang kurang bisa dicoret aja. Karena UU itu ada visinya, ada nasionalismenya. Itu alasan kenapa dalam salah satu pasal kami mengatur jika musik [musisi] internasional datang ke Indonesia diwajibkan pemusik Indonesia juga tampil," katanya, seperti sitat CNN Indonesia, Rabu (13/2/2019).

Seperti dejavu. Pada akhir era 1950-an, Presiden Soekarno melarang peredaran musik yang datang dari Barat, rock and roll secara spesifik. Saat itu para anak band malang tersebut dipenjara, piringan-piringan hitam dihancurkan, sampai razia-razia digelar demi memangkas habis rambut gondrong para pria.

Bukan zaman yang menyenangkan, namun setidaknya pemerintah-saat-itu punya alasan tersendiri: menentang imperialisme dan kolonialisme.

Hampir enam dekade setelahnya, pemerintah-saat-ini melakukan hal serupa, dengan cara lebih 'menggemaskan'. Pula tak dijelaskan motivasi mereka membuat RUU ini.

Jujur, saya tidak mengerti apa yang jadi masalah dengan musik sampai perlu dibuatkan Undang-Undang, tetapi mungkin itu alasannya kenapa saya tak duduk di gedung DPR hari ini.

Otak sederhana saya bertanya, daripada bersitegang [dan terlupakan beberapa bulan lagi, untuk kemudian kembali diungkit pada 2023 mungkin], kenapa pemerintah tidak bersinergi saja dengan para pelaku musik?

Siapa tahu, beberapa tahun mendatang band-band Indonesia bisa keliling Eropa untuk tur, bukan karena diundang Kedubes, dalam artian tiketnya dibeli oleh penduduk lokal yang memang mendengar lagu mereka. Atau ada band Indonesia yang berpidato di Sidang Umum PBB.

Ide sinergi ini muncul lantaran saya merasa tertampar ketika baru-baru ini menyadari bagaimana KPop mendunia hanya dalam waktu beberapa tahun. Di luar segala celaan terhadap penggemar KPop, menarik mengamati perputaran industri yang fannya menjangkau ke penjuru dunia itu.

Pemerintah Korea memiliki sektor yang spesifik mengurusi industri kreatif. Mereka memberi dukungan dalam berbagai bentuk, termasuk modal investasi $1 miliar di industri musik [2005] dan tahun lalu, nominal yang sama kembali diberikan demi peningkatan ekspor KPop.

Hasilnya? Kini gadis-gadis Amerika punya pilihan lain untuk digoyang selain pantat, yaitu lightstick yang kalau di Indonesia dijual dengan harga ratusan ribu.

Padahal sama seperti kita di Indonesia, kecil kemungkinan mereka di Amerika mengerti apa yang dikatakan oleh para idola mereka.

Bloomberg menyebutkan, pada 2016 Korea mendapatkan $4,7 miliar atau sekitar Rp66,8 triliun dari industri musik. Bayangkan! Saya tidak jago soal ekonomi, tetapi sepertinya begitu banyak uang bisa untuk menambah anggaran pemerintah.

Selain itu, musik bisa jadi revolusi dengan cara yang lebih menyenangkan daripada perang, seperti yang terjadi di Jamaika dalam One Love Peace Concert, ketika Bob Marley menyatukan pemimpin dari Partai Buruh dan Partai Nasional dengan tangannya di atas panggung pada 1978.

Atau saat warga Estonia yang di akhir 1980-an masih dikuasai Uni Soviet, dilarang menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Karena manusia dasarnya adalah individu berkehendak bebas, maka warga lokal tersebut melakukan hal yang mereka bisa, menyanyikannya di tempat-tempat umum.

Aksi ini lantas membesar menjadi Festival 'Song of Estonia' pada 1988, saat 300 ribu orang atau sekitar seperempat penduduk negara kecil itu berkumpul untuk menyanyikannya bersama-sama, keras-keras.

Dua tahun kemudian, kala tank-tank Soviet bergulir pelan untuk menghancurkan menara-menara radio dan televisi lokal, penduduk Estonia membentuk perisai manusia untuk mempertahankannya. Indah, bukan?

Musik kerap jadi pilihan untuk menyuarakan isi hati. Barangkali kata terakhir itu yang menjadikan RUU Permusikan [dan para pembuatnya] terlihat konyol. Siapa yang bisa mengatur soal hati [baca: seni]? Bahkan dengan logika, teori mengatur hati sudah nyaris mustahil.

Coba tanyakan pada Susilo Bambang Yudhoyono yang gemar bermusik sampai membuat lima album, mengapa ia melakukannya? Albumnya sudah laku berapa ribu kopi? Apakah ia bisa membaca not balok dan lulus uji kompetensi sebagai musisi?

Saya tidak tahu harus berharap apa terhadap RUU Permusikan ini. Kemungkinan besar ada setumpuk draf dari berbagai RUU di meja para anggota dewan saat ini, jadi penawaran opsi sinergi di atas pun tampaknya sia-sia belaka.

Kalau pun jadi berjalan bersama untuk menyebarkan demam Indonesia ke seluruh penjuru dunia, tidak ada yang menjamin ke mana uang triliunan yang [bakal] didapat itu mengalir. Jangan-jangan ke kantong sendiri.

RRN/CNNI

-

Dibayar Rp1,9 Triliun untuk Peran James Bond, Idris Elba Sebut Daniel Craig Cerdik

-

Vicky Shu: Tampil Cantik dengan Enggak Harus Bikin Sakit!

-

'Captain Marvel' Masuk 10 Besar Debut Terbesar di Dunia

-

'Dilan 1991' Disebut Pahlawan Super Indonesia

-

Siapa Model Terkaya di Dunia Tahun 2015?

-

Film 'Suicide Squad' Untung Rp1,7 T di Minggu Pertama

-

1View

29395Laporan Kekayaan Menonjol Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

-

2View

708Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang, Standar Ganda, dan Pertaruhan Keadilan di Pengadilan Tipikor

-

3View

1552Jasaraharja Putera Gelar Donor Darah Dalam Rangka Road To HUT Ke-32: Wujud Kepedulian untuk Sesama

-

4View

2188MVG Bangun Komunitas Event Terkuat di Indonesia, Pertegas Posisi di JAVME 2025

-

5View

4208Jelang Puncak Mobilitas Nataru, Terminal Kalideres Mulai Lakukan Pengawasan Ketat Armada Bus AKAP

-

6View

5055Jasaraharja Putera Gelar Kegiatan CSR di Kampung Pemulung Lapak Sarmili Bambu Pelangi dalam Road to HUT ke-32

-

7View

7349Kontroversi "Ratu MBG" Sulawesi Selatan: Respons BGN, Dukungan Pejabat, dan Sorotan Publik

-

8View

9169Gugatan Marina Tama: Warga Desak Kantor Presiden dan Kemenhan Turun Tangan, Hentikan Ancaman Pengosongan Ilegal

-

9View

11387Gelar Operasi Zebra 2025, Pakar Apresiasi Kakorlantas Polri Fokus Lindungi Pejalan Kaki: Simbol Moral Rasa Kemanusian

-

10View

1106Pendapatan Triliunan, Namun Tata Kelola Disorot: PLN BAG Didorong Diaudit

-

1View

29395Laporan Kekayaan Menonjol Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad

-

2View

708Eksepsi Nurhadi: Tuduhan Mengambang, Standar Ganda, dan Pertaruhan Keadilan di Pengadilan Tipikor

-

3View

1552Jasaraharja Putera Gelar Donor Darah Dalam Rangka Road To HUT Ke-32: Wujud Kepedulian untuk Sesama

-

4View

2188MVG Bangun Komunitas Event Terkuat di Indonesia, Pertegas Posisi di JAVME 2025

-

5View

4208Jelang Puncak Mobilitas Nataru, Terminal Kalideres Mulai Lakukan Pengawasan Ketat Armada Bus AKAP

-

6View

5055Jasaraharja Putera Gelar Kegiatan CSR di Kampung Pemulung Lapak Sarmili Bambu Pelangi dalam Road to HUT ke-32

-

7View

7349Kontroversi "Ratu MBG" Sulawesi Selatan: Respons BGN, Dukungan Pejabat, dan Sorotan Publik

-

8View

9169Gugatan Marina Tama: Warga Desak Kantor Presiden dan Kemenhan Turun Tangan, Hentikan Ancaman Pengosongan Ilegal

-

9View

10433Peringatan Hari Jadi ke-26 Kabupaten Pelalawan: Bersinergi Menuju Pelalawan Menawan

-

10View

10422Pelalawan Melampaui Batas: Magnet Investasi Riau dan Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat

-

Ultimatum Langsung dari Istana: Presiden Prabowo Jamin Perlindungan bagi Pelapor dan Tuntut Hati Nurani Polri-Kejaksaan

-

Satu Tahun Kabinet Merah Putih: Ujian Integritas, Keadilan Ekonomi, dan Jangkauan Program

-

Nasi Goreng Favorit Kepala Negara, Simbol Keseragaman Gizi di Hari Ulang Tahun Presiden Prabowo

-

Pemkab Bengkalis Komitmen Penuh dalam Studi Kelayakan Jembatan Dumai–Melaka: Dorong Konektivitas Regional dan Kesejahteraan Ekonomi

-

DPRD Riau Ungkap Keputusan Pemangkasan TKD 2026 Belum Final, Kemenkeu Prioritaskan Bukti Kinerja Daerah

-

Aksi Protes di Pekanbaru: Ratusan Warga Tuntut Keadilan atas Dugaan Penyerobotan Lahan oleh Mafia Tanah

.jpeg?w=200)